I COLLEGI UNINOMINALI FORGIARONO LA CLASSE DIRIGENTE UNITARIA

Tra le questioni aperte in Parlamento vi è il varo, indispensabile, della legge elettorale. Merita ricordare quella in vigore nel regno di Sardegna dal 1848 e poi in quello d'Italia dal 1861 al 1919. Essa era incentrata sui collegi uninominali. Plasmò una dirigenza politica competente, capace di pensare “in europeo”. Nei collegi uninominali, l'elettore, sceglie liberamente. Può essere ingannato una volta, ma raramente di più.

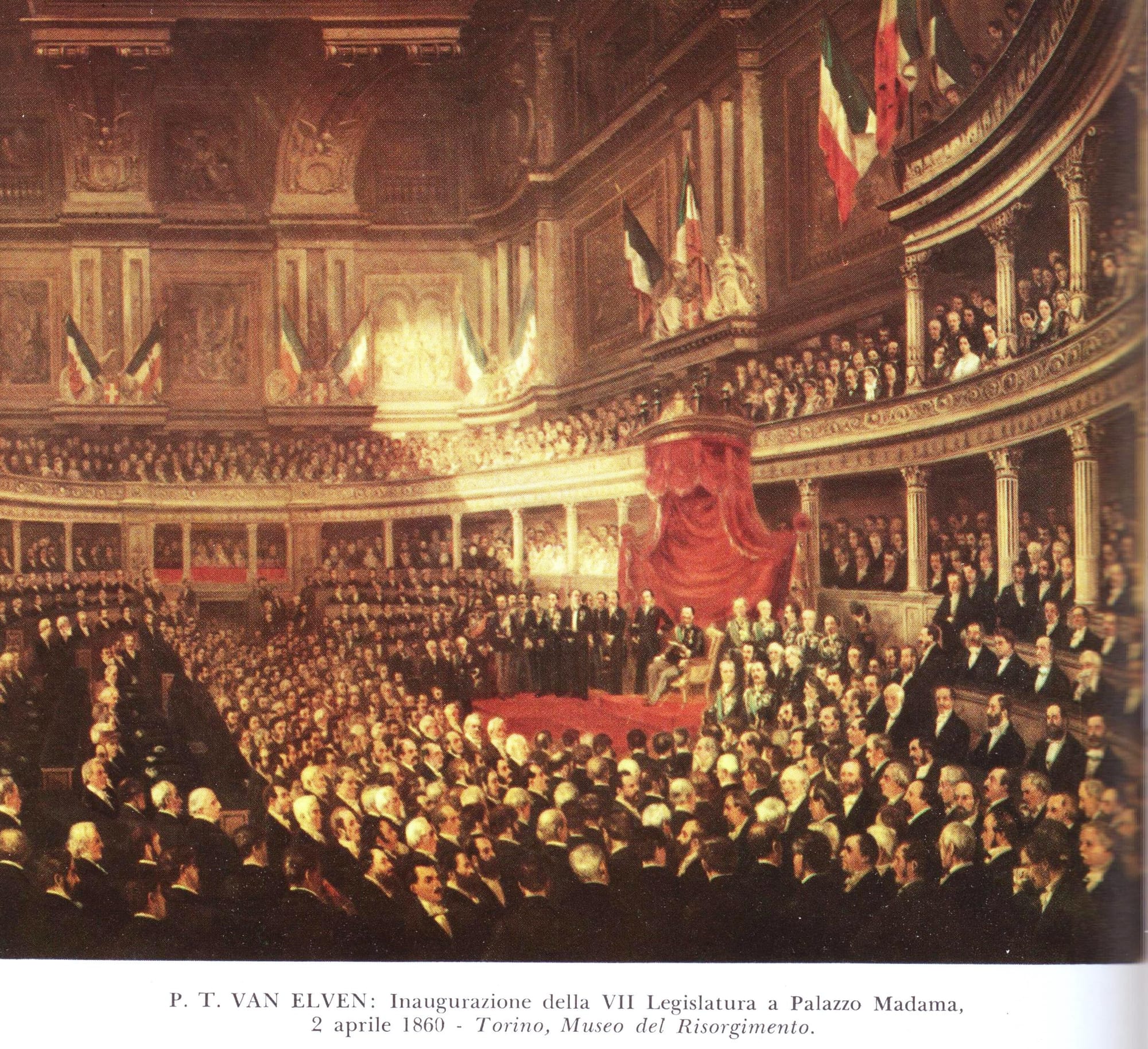

La prima Camera di deputati “nazionale” fu eletta il 27 gennaio 1861con la legge in vigore nel regno di Sardegna sperimentata nelle elezioni del 27 aprile 1848, 22 gennaio 1849, 15 luglio 1849, 9 dicembre 1849, 8 dicembre 1853 e 15 novembre 1857. I suoi artefici furono statisti di prim'ordine: Cesare Balbo, Camillo Cavour, Ercole Ricotti, Riccardo Sineo, Gustavo Ponza di San Martino, Giacinto Gallina e Domenico De Ferrari. Lo Statuto affermava che i deputati erano liberi da vincoli verso gli elettori e quindi da “partiti” o “legami”, inclusi quelli confessionali. Occorreva una dirigenza lungimirante, capace di pensare ai problemi non solo del momento ma di lungo periodo. Il sistema elettorale, fondato sul collegio uninominale maggioritario con eventuale ballottaggio, era il più adatto a eleggere i deputati. Il regno venne suddiviso in 222 collegi, ridotti a 204 nel 1849. Il modello furono la legge rodata in Francia dalla Restaurazione del 1814 e ulteriormente migliorata dopo il 1830 e quella del Belgio. In entrambi i casi aveva dato buoni risultati. Al primo turno risultava eletto chi otteneva un numero di voti corrispondente ad almeno un terzo degli aventi diritto e più di metà dei voti espressi, detratti i voti nulli. Se nessun candidato otteneva l’elezione al primo turno, i due più votati andavano al ballottaggio e risultava eletto chi riportava il maggior numero di preferenze. Il sistema dunque era semplice, sia per chi affluiva ai seggi, sia per lo scrutinio delle schede, al netto di errori e brogli, possibili ovunque. Il primo scopo della legge era la formazione di un ceto di notabili, composto da aristocratici, borghesi, funzionari pubblici, possidenti ed ecclesiastici, tutt’insieme interessati alla difesa dello Stato e al progresso economico e sociale. Il suo secondo obiettivo era la stabilità del governo. Il primo anno di vita della Camera subalpina coincise con le due fasi della prima guerra d’indipendenza (1848): un esordio difficile. Spesso i dibattiti riguardarono questioni secondarie e si risolsero in duelli oratorii, lontani dalla drammatica realtà di un Paese che nella guerra stava rischiando la sopravvivenza. I verbali mostrano che tante volte il dibattito si concentrò su aspetti procedurali o “fatti personali” che davano luogo a diverbi su cavilli. I lavori si svolgevano in “sessioni”, “sedute” e “tornate” (antimeridiana, pomeridiana e talvolta serale), secondo gli usi del tempo. I lavori venivano sospesi verso le 12 circa e riprendevano alle 14 e, se necessario, alle 20. Le sedute erano aperte e chiuse dal presidente o da un vicepresidente. I presidenti del senato e i suoi vice erano di nomina regia. Quelli della Camera invece erano eletti dall’assemblea, come venne stabilito nella prima adunanza. Nella prima votazione non venne prevista un’urna. Per raccogliere le schede fu usato uno dei capienti cappelli a cilindro che i deputati solevano calcare. Successivamente furono apprestate due urne nelle quali i deputati introducevano la mano e lasciavano cadere palla bianca per votare a favore, palla nera per votare contro, come nelle logge massoniche per l'accettazione dei “bussanti”. Il controllo dei voti espressi, eseguito in pubblico, era quindi rapido e di rado dette motivo di contestazioni. In alcuni casi i deputati dichiararono di essersi sbagliati e negli Atti ne venne dato conto. L’assemblea elettiva, come anche il Senato, si dotò di un regolamento, aggiornato sulla base dell’esperienza. Esso improntò i lavori a rigore e a responsabilità. I deputati vestivano accuratamente di nero. Negli interventi si rivolgevano al presidente; quando interpellavano un collega lo facevano in terza persona (“Ella”, più raramente “Lei”; “Eglino” o “essi”; il “voi” era considerato irriguardoso) e di rado citandone il cognome. La formula preferita era “il preopinante”, per indicare chi aveva svolto l’intervento precedente, o la carica (ministro, presidente, deputato...). Il riferimento al cognome era sempre e tassativamente preceduto da “onorevole”. In tal modo i lavori parlamentari vennero improntati ad alto senso del decoro, ispirati dall’orgoglio di far parte della ristretta cerchia di chi era chiamato a decidere le sorti dello Stato. Quando la discussione accennava ad animarsi, il presidente di turno scampanellava, richiamava i deputati, esortava, ammoniva. Se non riusciva a ottenere l’immediata cessazione delle intemperanze verbali si copriva il capo con il cappello, che aveva sempre a portata di mano. Da quell’istante la seduta era sospesa per la durata indicata dal presidente. Una svolta fu impressa con lo scioglimento della Terza legislatura della Camera subalpina e la convocazione dei comizi elettorali del 9 dicembre 1849. Il re lanciò il proclama, redatto dal presidente del Consiglio dei ministri, Massimo d’Azeglio, che esortò gli aventi diritto a eleggere deputati disposti ad approvare il trattato di pace con l’impero d'Austria: una pagina triste, ma da voltare alla svelta. Di per sé la legge elettorale non era in grado di assicurare la stabilità di governo, che però venne via via propiziata dagli interventi del re e da iniziative del primo ministro o di uomini politici come Camillo Cavour e Urbano Rattazzi che dettero vita al centro-sinistro, cioè a una coalizione fondata sull’accordo su ciò che unisce o può unire, lasciando ai margini ciò che divide o può dividere. Una regola sempre attuale. La stessa “forma” della Camera subalpina favorì la convergenza tra le parti. Mentre in Gran Bretagna la Camera dei Comuni contrappone due tribune quasi a demarcare la suddivisione dei deputati in due parti nettamente separate e destinate a combattersi, la “piemontese”, come poi quella del Regno d’Italia e quella attualmente in uso a Palazzo Montecitorio è ad anfiteatro. I gruppi si toccano, si intersecano, si mescolano. Anche in aula gli scambi sono continui. La tendenza a trovare convergenze risponde a una legge fisica, favorita dalla forma. Lo schema inglese a Torino fu adottato invece per il Senato, le cui tribune furono allestite a Palazzo Madama nella maniera più semplice: due file di gradoni, che non creavano divisioni né contrapposizioni, perché tutti i “patres” erano di nomina regia e vitalizia. Quindi non avevano motivo di far riecheggiare i loro dibattiti fuori dell’aula per procacciarsi il consenso e propiziare la rielezione. Come poi suggerì Giovanni Giolitti al neodeputato che gli chiedeva come dovesse svolgere i propri interventi, il parlamentare doveva alzarsi, dire quel che doveva e sedere. La legge elettorale del 20 novembre 1859 fu varata dal governo La Marmora-Rattazzi, dieci giorno dopo la pace di Zurigo che riconobbe indirettamente la sovranità di Vittorio Emanuele II sulla Lombardia. Come già la legge del 1848, quella del 1859 conferì il diritto di voto ai maschi maggiori di 25 anni, alfabeti e contribuenti diretti per 40 lire piemontesi annue in Piemonte, regione più benestante del regno, e 20 nelle altre. A prescindere dal censo avevano diritto di voto nove categorie di cittadini dalle capacità riconosciute (docenti universitari, membri di accademie, ufficiali dal grado di capitano, impiegati civili con pensione di almeno 600 lire annue), nonché laureati, notai, causidici e gli iscritti negli elenchi di commercianti, industriali, artigiani. Era eleggibile qualunque maschio maggiore di trent’anni. Erano esclusi i condannati, i falliti e gli interdetti, nonché i magistrati inamovibili, i diplomatici in missione, i prefetti, gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e gli ecclesiastici aventi “cura d’anime”. Non si trattava di una pregiudiziale anticlericale, ma di una ovvia separazione del magistero pastorale da possibili strumentalizzazioni attraverso le prediche e soprattutto l’amministrazione dei sacramenti, in specie la confessione. Nel 1865 e ancor più nel 1889 il codice penale stabilì misure severe nei confronti dei religiosi che abusassero della propria funzione per valutare negativamente l’opera del governo e dei suoi funzionari. Ma sin dal 1859-1860 le prediche degli ecclesiastici divennero motivo di continui conflitti tra la pubblica autorità, sostenuta dall’ordine giudiziario, e il clero, tanto da far dubitare che nel regno la Chiesa potesse svolgere la propria funzione con piena libertà. La legge limitava a un quarto del totale i seggi della Camera assegnabili a pubblici impiegati, inclusi magistrati e ufficiali. Questi ultimi erano eleggibili solo in collegi nei quali non avevano comando. Così si arginavano leggi a favore di speciali categorie. Paradossalmente, mentre saper leggere e scrivere era requisito necessario per essere elettore (ma la legge non prevedeva in quali modi dovesse essere accertata tale capacità), non lo era per essere eletto. Ogni cittadino era eleggibile anche se non si candidava. Nel 1848 fu il caso, tra altri, di Vincenzo Gioberti, che fu eletto trionfalmente in molti collegi senza averlo chiesto. Analoga sorte ebbe Giuseppe Garibaldi, eletto nel collegio di Cicagna. A individuare il collegio nel quale puntare al seggio non era il futuro deputato ma la cerchia dei suoi amici e, non di rado, il governo, nella persona del presidente del Consiglio, che solitamente era anche ministro dell’Interno e mobilitava allo scopo la macchina dei dipendenti pubblici, in gran parte di nomina governativa. L’elezione alla Camera non comportava alcuna retribuzione o indennità. Poiché la partecipazione alle sedute era obbligatoria pena la decadenza dal mandato dopo assenze non giustificate da indisposizione certificata o da missioni di Stato comportanti il congedo, i deputati, convocati a domicilio, dovevano soggiornare nella capitale a proprio carico, lontani dalle professioni ordinarie, oltre che dalla famiglia. In molti casi l'elezione generò dissidi coniugali. Ma all'epoca, per chi ne aveva coscienza, lo Stato veniva prima di tutto. La legge del 20 novembre 1859 elevò i seggi da 204 a 260: 102 per la Lombardia e 158 per il regno sardo, i cui confini vennero ridisegnati. Essa però non ebbe applicazione pratica, perché nel frattempo il regno sabaudo venne ingrandito con l’Emilia (Parma e Piacenza, Modena e Reggio, Bologna) e la Romagna (comprendenti 70 collegi) e con la Toscana (57 collegi). I deputati da eleggere salirono a 387. Tornato alla presidenza del governo, Cavour ottenne lo scioglimento della Camera. Nelle elezioni successive, tenutesi il 30 marzo 1860, gli elettori crebbero a 258.257. Alle urne andarono in 138.127. La nuova Camera non era solo subalpina, ma neppure “italiana”. Essa comprese un’ampia maggioranza di deputati favorevoli al governo (Cavour, La Marmora, Ricasoli, Minghetti, Farini,...) e da almeno 65 rappresentanti della sinistra democratica: garibaldini, ex mazziniani, qualche federalista. Il 2 aprile 1860 Vittorio Emanuele II aprì i lavori annunciando che «salvi il voto dei popoli e la approvazione del parlamento, salve, in risguardo della Svizzera, le guarentigie del diritto internazionale, [il governo] aveva stipulato un trattato sulla riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia» e respinse il ricatto dell’uso delle armi spirituali che la Chiesa usava per scopi temporali. Colpito da scomunica, promise: «troverò la forza per mantenere intera la libertà civile e la mia autorità, della quale debbo ragione a Dio solo ed ai miei popoli.» L’Italia, concluse il re, non era più quella dei Romani, cioè un grande impero, né quella del medio evo, ma andava orgogliosa dell’assetto raggiunto: «non deve essere più il campo aperto alle ambizioni straniere; ma deve essere bensì l’Italia degli Italiani.» In meno di un anno, tra l’aprile 1859 e il marzo 1860, i confini del regno erano divenuti molto più ampi di quelli previsti dagli accordi di Plombières tra Napoleone III e Cavour. Il Parlamento era chiamato a fondere legislazioni e tradizioni diverse e ad accelerare l’unificazione effettiva. Il 27 dicembre 1860 la Camera fu sciolta. Il 3 gennaio 1861 venne fissata l’elezione della prima Camera effettivamente “nazionale”. Dei 443 collegi elettorali 175 erano nell’Italia settentrionale, 65 nella Centrale e 144 nella meridionale. Piemonte, Liguria e Sardegna passarono da 204 a 83 deputati (56 per il Piemonte, 16 della Liguria, 11 della Sardegna). Parecchi deputati del Parlamento subalpino erano però esuli politici eletti nel 1861 nelle loro province originarie. Nelle “Antiche province” del regno sabaudo l’ampliamento dei confini dei collegi operò lo sfoltimento del ceto politico e l’avvento di una nuova professionalità dei deputati, anche perché la maggior parte delle opere pubbliche avviate nel decennio precedente ma non ancora concluse rischiava di rimanere incompiuta o drasticamente ridimensionata perché lo Stato si trovò a fronteggiare nuove immense priorità in tutti i campi. Su 22.182.377 abitanti, gli elettori per i 443 deputati furono 418.696, pari all’ 1,9% del totale. Per coglierne la vera dimensione tale percentuale va rapportata alla popolazione maschile avente diritto di voto. Le donne non erano elettrici in alcun Paese: non v’è dunque motivo di stupore né di scandalo se non lo fossero in Italia, ove sino a poco prima non lo erano stati neppure i maschi. All’epoca gli italiani maggiori di 25 anni, e quindi in età di esercitare il voto, erano poco più di cinque milioni. Quindi, a differenza di quanto solitamente si dice, la percentuale effettiva degli elettori era l’8% dei cittadini maschi ultraventicinquenni: una quota esigua, ma non molto inferiore a quella di tanti altri paesi europei. La proporzione degli aventi diritto al voto registrò significative differenze tra le diverse aree geografiche: essa sommò all’1,9% nell’Italia settentrionale, nella meridionale l'1,6% e in quella centrale 1,4% e ben il 3,4% in Sardegna, la cui percentuale di aventi diritto al voto risultò dunque quasi doppia rispetto alla nazionale. In Ancona gli elettori furono appena lo 0,9% contro il 3,5 % di Cagliari. Nelle votazioni della VIII Legislatura, ultima del regno di Sardegna e prima di quello regno d'Italia, i votanti furono 239.583, cioè oltre il 57% degli aventi diritto. Nell’Italia meridionale votò più del 67% (in Sicilia l’affluenza superò l’80%), mentre nell’Italia centrale, più condizionata dal rifiuto della Chiesa di riconoscere la Nuova Italia, alle urne andò appena il 43% degli iscritti alle liste elettorali. I deputati ministeriali furono circa 300, quelli di opposizione (democratici e clericali) un centinaio; gli altri, una trentina, si dichiaravano indipendenti, sebbene in realtà inclini a votare per il governo in cambio di vantaggi per il loro collegio. La Sinistra si affermò soprattutto nel Mezzogiorno, che stava vivendo gli inizi del “grande brigantaggio”. L’VIII legislatura fu inaugurata il 18 febbraio 1861. Essa seguì di pochi giorni la resa di Gaeta e il trasferimento di Francesco II e Maria Sofia di Borbone a Terracina e da lì a Roma. Una guarnigione borbonica resisteva ancora a Civitella del Tronto. Nel discorso della corona, Vittorio Emanuele II affermò: «Ci sono propizi gli equi e liberali principi che vanno prevalendo nei Consigli d’Europa. L’Italia diventerà per essa una guarentigia di ordine e di pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale […] Devoto all’Italia non ho mai esitato a porre a cimento la vita e la corona.» Il re rese omaggio all’Esercito, all’Armata navale e alla «valente gioventù, condotta da un Capitano [Garibaldi, NdA] che riempì del suo nome le più lontane contrade». Però Napoleone III aveva ritirato l’ambasciatore da Torino e Pio IX non riconosceva il “fatto compiuto”. L’Italia rimaneva «libera ed unita “quasi tutta…”». Toccava al Parlamento mostrare la solidità del nuovo Stato. Specialmente alla Camera elettiva, che annoverò personalità di spicco: militari, magistrati, medici, avvocati, ingegneri, banchieri, industriali, imprenditori agricoli, giornalisti famosi, scrittori e storici. Tra i deputati vi furono anche parecchi ecclesiastici: Vincenzo Buonomo (eletto nel collegio di Mola di Gaeta-Formia), Leopoldo Dorucci (Popoli), Antonio Greco (Catanzaro), Pietro Interdonato-Ruffo (Francavilla), Ottavio Lanza dei Principi di Trabia-Bitera (Serradifalco), Antonio La Terza (Castrovillari), Antonio Miele, arciprete e canonico (Lacedonia), Pietro Palomba (Napoli IX), Carlo Passaglia, abate (Montecchio), Giuseppe Robecchi (Garlasco-Vigevano) e Flaminio Valenti (Monopoli). Malgrado l’annessione dell’Umbria e delle Marche e la scomunica lanciata da Pio IX nei confronti degli “usurpatori”, i cattolici non si esprimevano solo attraverso i clericali, come don Giacomo Margotti e i fautori del Papa-Re. Questi erano soprattutto stranieri: irlandesi, belgi, francesi… arrivavano da terre nelle quali la lotta tra clericali e anticlericali aveva toni esasperati e nei quali era degenerata in guerra civile. In Spagna era ancora in corso la lotta tra lealisti e carlisti. In Francia erano vivi i ricordi delle stragi di sacerdoti e dei cattolici in Vandea. Il Belgio era sempre diviso tra cattolici e calvinisti, un conflitto che passava attraverso la lingua (francofoni contro fiamminghi), costumi e ricordi. Nel Cinque-Seicento l’Italia aveva avuto roghi di eretici (Giordano Bruno a Campo dei Fiori in Roma) ma non aveva vissuto le guerre di religione che avevano invece sconvolto l’Europa centro-settentrionale e l’Inghilterra. Non v’era motivo di scatenarne una proprio nel secolo della scienza, della ragionevolezza, della tolleranza, del confronto tra culture europee ed extraeuropee, dopo la scoperta e la valorizzazione delle filosofie e delle religioni. L’elezione di una decina di sacerdoti nella prima Camera dei deputati del regno indicò che la Nuova Italia era la patria di tutti. Lo intuirono e lo propugnarono due figure di rilievo, il gesuita Carlo Passaglia, già teologo di fiducia di Pio IX, e il garibaldino Vito d’Ondes Reggio. Dunque, l’unità morale e politica del Paese non era affatto pregiudicata. Quell'esempio ha molto da insegnare anche oggi. L’Italia, infatti, ha urgenza di una “buona” legge elettorale che contribuisca a riportare alle urne, almeno, la maggioranza assoluta degli elettori, pena il rischio di sostanziale delegittimazione delle Istituzioni, altrimenti rappresentative di una minoranza. Aldo A. Mola